|

|

|

群馬 藤岡市 20日は、小学生鼓笛隊や藤娘、消防音楽隊などの市民パレード、市連合婦人会の民謡パレードから、子供相撲大会、特設舞台での諏訪神社神楽舞、姫太鼓、上州藤岡上杉管領太鼓、市民吹奏楽団など沢山の芸能が披露され、市民に憩いの一時を提供しておりました。 そして、20日の祭礼最終日を盛り上げるのは、午後6時からの12台の屋台の巡行です。 山車祭りを、民俗文化の面から専門的に研究されておられる大学の先生や学生さんの文献を拝見しますと、江戸時代の元禄期に大発展した屋台は、そもそもは、祭礼を賑やかす舞や踊りの行う移動式舞台であって、周囲を幕で囲った土台の上に4本柱を立て、非常に簡素な屋根を載せ、人々によって担がれて移動した「かつぎやたい」だったそうです。踊りの伴奏は、舞台の下の幕に囲われた中で、お囃子が演奏されたのです。 次第に屋台は大型となり、前、中、後のそれぞれ2本の計6本柱で唐破風造りの屋根を支え、中柱の所を襖や障子で区切り、その前を舞台、後ろ側を楽屋としていたようです。土台に4輪や6輪の車が付いて、人や牛が曳いたのだそうです。元禄以降、江戸祭礼の主役になった屋台は、舞台で舞などを披露する踊り屋台から、総体が漆塗りの上、手すりや勾欄、欄間の彫刻類は、金銀箔や金具で装飾され、舞台には人形や草花などを豪華に飾った、それこそ絢爛豪華な飾り屋台に変わって行ったのです。屋台の大きさも、幅2間(3.6m)、長さ3間(5.4m)ほどもある超大型な屋台だったようです。 江戸天下祭りの最盛期には、「山車+屋台」という曳き方が一般的となったのです。大型の屋台が主役で、山車は屋台の露払いの役廻りだったようです。この山車とは、2輪の台車の中央に一本柱を立てて、その柱に吹き流しを付け、柱の頂に鶏や猿の像が乗り、牛が曳く形のもので、屋台の先頭を進んだのだそうです。最盛期には100台以上の屋台と山車が江戸の街を巡行したそうです。 その後、江戸幕府の奢侈禁止令が出て、豪華絢爛を競った屋台の曳行が出来なくなってしまったのです。山車に主役の場が廻ってきたのです。山車の形式も変遷が続き、江戸末期には、今でも江戸型と呼ばれる鉾台型の山車が定着したのです。一方、江戸で禁止された屋台は、江戸周辺の地方に伝わって行ったのです。特に関東各地では、この江戸型の屋台と、山車の形式を取り入れた独自の屋台や山車が明治、大正時代に作られてます。

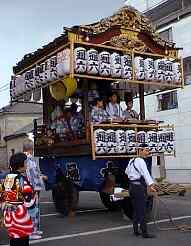

藤岡の市民の皆さんが山車と呼んでいる藤岡の曳き物は、形式、構造から見て、山車ではなく屋台です。屋台の舞台は、人形や花を飾る代わりにお囃子の楽屋になったといえます。屋台後部の楽屋は、控え部屋となってます。大きさは藤岡の町並みに合わせて、小型になってます。 上の写真は、通6丁目の屋台です。6本柱で支えられている破風屋根は、しっかりしており、彫刻も丁寧にされてます。塗りはなく、柱、勾欄は飾り金具が要所にわずかだけの屋台ですが、全体がスッキリしたイメージで、好感がもてます。

通4丁目の屋台の後部です。6丁目も同様ですが、前、中、後の6本柱の中央の2本柱は脇障子となっており、襖で仕切られてはおりませんが、江戸屋台の特徴が出ています。 左右だけでなく後部にも手摺り勾欄が廻してあり、その上、後部の手摺り勾欄が一段と高くなってますのは、江戸型の鉾台型山車に見られる特徴で、藤岡型の屋台が明治、大正期に造られた時に、市中の電線が邪魔になるので、鉾台のある山車を諦め、屋根は屋台形式を取りながらも、軒下から下は山車様式で造られたことを示してます。しかし、楽屋を囲うのは、幕ではなくて、御簾や障子で飾ってます。隣りの埼玉県熊谷市の屋台は、藤岡型と同じですが、熊谷型は幕で楽屋を囲んでます。 藤岡市役所商工観光課のデーターですと、この4丁目の屋台は、幅1.9m、長さ2.8m、高さ4.4mと、藤岡の13台の中で、一番小型の屋台です。

通3丁目の屋台は、平成元年に造られてます。明治の初めに造られた屋台を土台と車輪を残して、上物を全て新造したのだそうです。岐阜から彫刻師も呼んで、破風の屋根の懸魚(けぎょ)及び蛙股(かえるまた)を豪華な彫りで仕上げ、左右の破風には大きな飾り金具を打ち、絢爛さを誇る秩父の屋台を思わせるものがあります。屋台前柱には金色の上り竜の彫刻を廻し、3輪の12台の屋台の中で一番、きらびやかな新しい屋台です。

午後5時過ぎ、浅間神社に集結した神社氏子町内の8台の屋台が、元気よく演奏する屋台囃子(88KB 45秒)は、こんもりと境内を囲む大樹の葉を震わせておりました。午後6時、まだ夏の陽は高いのですが、屋台の提灯や行灯に灯が入り、古桜町を隊列巡行の先頭にして、囃子方や曳き方の掛け声も高らかに、浅間神社を出発しました。 午後5時過ぎ、浅間神社に集結した神社氏子町内の8台の屋台が、元気よく演奏する屋台囃子(88KB 45秒)は、こんもりと境内を囲む大樹の葉を震わせておりました。午後6時、まだ夏の陽は高いのですが、屋台の提灯や行灯に灯が入り、古桜町を隊列巡行の先頭にして、囃子方や曳き方の掛け声も高らかに、浅間神社を出発しました。同時刻に、諏訪神社の5台の屋台も隊列巡行を開始してます。   4丁目群銀四つ角では、祭り行事のフィナァーレが続きます。県警音楽隊のオープニングパレード、各町内子供会の25基の子供みこし、団体企業の15余基の大人御輿、小学生鼓笛隊や藤娘、消防音楽隊などの市民パレード、市連合婦人会の民謡パレードなどが、この交差点で、最高に盛り上がって、観衆からのやんやの喝采の中を引き上げて行きます。今も、御輿と御輿が触れんばかりに跳ね廻り、担ぐ若者達の肌と肌が摩擦し、吐き出す熱気で汗が水蒸気になって飛散します。観てる観客から声援が飛び出します。 4丁目群銀四つ角では、祭り行事のフィナァーレが続きます。県警音楽隊のオープニングパレード、各町内子供会の25基の子供みこし、団体企業の15余基の大人御輿、小学生鼓笛隊や藤娘、消防音楽隊などの市民パレード、市連合婦人会の民謡パレードなどが、この交差点で、最高に盛り上がって、観衆からのやんやの喝采の中を引き上げて行きます。今も、御輿と御輿が触れんばかりに跳ね廻り、担ぐ若者達の肌と肌が摩擦し、吐き出す熱気で汗が水蒸気になって飛散します。観てる観客から声援が飛び出します。 午後6時、四つ角の群馬銀行駐車場では、"芸能フェスティバル"が、盛大に行われておりました。諏訪神社神楽舞、姫太鼓、上州藤岡上杉管領太鼓、市民吹奏楽団など沢山の芸能が披露され、駐車場を埋めた観衆から、盛んな拍手が送られてました。 午後6時、四つ角の群馬銀行駐車場では、"芸能フェスティバル"が、盛大に行われておりました。諏訪神社神楽舞、姫太鼓、上州藤岡上杉管領太鼓、市民吹奏楽団など沢山の芸能が披露され、駐車場を埋めた観衆から、盛んな拍手が送られてました。

屋台は、2つの隊列で、別々に目抜き通りの巡行の後、四つ角に集合します。13台の山車は、交差点を中心にして、2列縦隊で、向かい合うように整列します。各屋台は、太鼓の皮が破れんばかりにバチを振るって、囃子方の技とパフォーマンスの競い合いが始まります。お馴染みの"ひっかわせ"、屋台祭りのクライマックスです。 屋台は、2つの隊列で、別々に目抜き通りの巡行の後、四つ角に集合します。13台の山車は、交差点を中心にして、2列縦隊で、向かい合うように整列します。各屋台は、太鼓の皮が破れんばかりにバチを振るって、囃子方の技とパフォーマンスの競い合いが始まります。お馴染みの"ひっかわせ"、屋台祭りのクライマックスです。

破風の頂きの蛙股(かえるまた・蛙が後足を拡げている形)から、破風の左右に流れる彫刻も見事で、秩父のものによく似てます。 破風の下側の懸魚(けぎょ・吊されている飾り板)は、形も一般の屋台のものより大きく、豪華の彫刻です。柱の彫刻、天井の彩色も金銀箔が使われ、後部左右に脇障子を設けた江戸型を踏襲しながらも、藤岡の独自ものも取り入れた豪華な屋台です。 破風の頂きの蛙股(かえるまた・蛙が後足を拡げている形)から、破風の左右に流れる彫刻も見事で、秩父のものによく似てます。 破風の下側の懸魚(けぎょ・吊されている飾り板)は、形も一般の屋台のものより大きく、豪華の彫刻です。柱の彫刻、天井の彩色も金銀箔が使われ、後部左右に脇障子を設けた江戸型を踏襲しながらも、藤岡の独自ものも取り入れた豪華な屋台です。 お囃子は、締太鼓3、大太鼓1、鉦3、笛が4、5人というのが、平均的の陣容。なかでも、女性の活躍が凄い。囃子台の大半は女の子で、宮本町の屋台の前輪梶棒の上に乗って、サラシをピシッと胸に巻いて、笛を吹く若い女性のカッコよさには、圧倒されました。 お囃子は、締太鼓3、大太鼓1、鉦3、笛が4、5人というのが、平均的の陣容。なかでも、女性の活躍が凄い。囃子台の大半は女の子で、宮本町の屋台の前輪梶棒の上に乗って、サラシをピシッと胸に巻いて、笛を吹く若い女性のカッコよさには、圧倒されました。 関東では、神社みこし以外の企業民間御輿ですと、女性が御輿の担ぎ棒に乗って、扇子を振って勇ましく音頭を取るのが一般的になってますから、屋台の楫棒に乗るのも、特に突飛なことでは無いのです。御輿、屋台、山車に女性が積極的に参加する様になって、祭りが華やかになってます。しかし、今でも女性が屋台や山車に乗ることが自由でない関西、尾張地方では想像もできない眺めです。 関東では、神社みこし以外の企業民間御輿ですと、女性が御輿の担ぎ棒に乗って、扇子を振って勇ましく音頭を取るのが一般的になってますから、屋台の楫棒に乗るのも、特に突飛なことでは無いのです。御輿、屋台、山車に女性が積極的に参加する様になって、祭りが華やかになってます。しかし、今でも女性が屋台や山車に乗ることが自由でない関西、尾張地方では想像もできない眺めです。 |

藤岡市役所商工観光課のデーターを見ますと、幅 2.4m 長さ 3.8m 高さ 4.9m で、藤岡の3輪の屋台の中で、一番大きい屋台です。囃子台は広く、余裕があります。総体は塗装仕上げ、唐破風屋根、欄間、縁廻りなどは、豪華な彫刻です。昔の江戸飾り屋台も、こんな感じだったのでないか、と想像します。

| このページの頭へ戻る |  |

| "山車の見聞録"へ戻る |

|

| トップページへ戻る |  |

浅間神社(写真)の氏子町内は、

浅間神社(写真)の氏子町内は、

全長3m余りの小型な屋台ですが、均整のとれているのは車輪が大きく、ガッチリとしているからと思います。藤岡の屋台13台の内、12台は3輪式です。近隣の埼玉県熊谷市、深谷市の屋台も3輪ですので、街道の中山道(国道17号)や川越街道(国道254号)で、古くからの生活文化交流が影響していると云っても間違いないでしょう。

全長3m余りの小型な屋台ですが、均整のとれているのは車輪が大きく、ガッチリとしているからと思います。藤岡の屋台13台の内、12台は3輪式です。近隣の埼玉県熊谷市、深谷市の屋台も3輪ですので、街道の中山道(国道17号)や川越街道(国道254号)で、古くからの生活文化交流が影響していると云っても間違いないでしょう。

藤岡型屋台の3輪は、隣り県の深谷や熊谷の屋台の3輪と同じではありませんでした。何処が違うかといいますと、藤岡の前輪の一輪は固定されていることです。方向転換の時は、前輪を上に持ち上げて、屋台を2輪車のようにして、回転半径を極力小さくした方向変換が出来るのが最大特徴です。屋台が小型であるから、出来ることかも知れません。

藤岡型屋台の3輪は、隣り県の深谷や熊谷の屋台の3輪と同じではありませんでした。何処が違うかといいますと、藤岡の前輪の一輪は固定されていることです。方向転換の時は、前輪を上に持ち上げて、屋台を2輪車のようにして、回転半径を極力小さくした方向変換が出来るのが最大特徴です。屋台が小型であるから、出来ることかも知れません。 藤岡の13台の屋台の中の、通3丁目と大戸町の屋台を紹介します。

藤岡の13台の屋台の中の、通3丁目と大戸町の屋台を紹介します。 大戸(おおど)町の屋台は、藤岡13台の屋台の中で、一番大型です。幅3.2m、長さ4.5m、高さ5.3m (藤岡市役所商工観光課のデーター)です。しかも、3輪でなく、4輪です。藤岡で4輪はこの屋台だけです。いつ頃だったかは、聞けなかったのですが、秩父から譲り請けた屋台だそうです。秩父の屋台の豪華さには及びませんが、破風屋根の

大戸(おおど)町の屋台は、藤岡13台の屋台の中で、一番大型です。幅3.2m、長さ4.5m、高さ5.3m (藤岡市役所商工観光課のデーター)です。しかも、3輪でなく、4輪です。藤岡で4輪はこの屋台だけです。いつ頃だったかは、聞けなかったのですが、秩父から譲り請けた屋台だそうです。秩父の屋台の豪華さには及びませんが、破風屋根の