半田市亀崎"亀崎潮干祭"

5月4日、愛知県南西部、知多半島の東岸にある半田市亀崎町を訪問しました。JR東海道線大府駅で、JR武豊線に乗り換えて、20分程で亀崎駅に到着しました。最初の予定では、前日の3日の祭り初日の訪問で準備をしてました。しかし、前日の愛知県全般の天気予報は、3日は雨、それも風雨が強くなるとのことでしたので、訪問を止めました。ただ、現地亀崎では3日に予定通り祭りを開始したのですが、結局、途中から雨となってしまい、町中の巡行だけで、祭りメインイベントの山車の海浜曳き下ろしは出来なかったそうで、事実上、今年は4日の1日だけの潮干祭りになったわけです。

半田市には、半田型山車が総数31台も現存し、昨年は、5年に一度、その全山車の揃い踏みを披露する「はんだ山車まつり」があった年だったそうです。普段の年は、毎年3月下旬から5月の上旬にかけて、10地区で別々に、総数31台の山車を曳き回す祭礼が行われるそうです。半田市発行の潮干祭りのパンフレット"おいでや"の表紙の記事に、平成10年3月21、22日の乙川地区、向山地区の祭礼から始まって、この5月3、4日の亀崎地区の潮干祭でもって、半田市の一連の春の山車祭りの打ち上げになると、ありました。

亀崎駅改札口に掲げられている "ようこそ 山車の町 半田市亀崎へ" と書かれた大きな電照看板が直ぐに、眼に入りました。思わず"遂に亀崎へ来たな"という一種の緊張感を覚えました。

亀崎駅改札口に掲げられている "ようこそ 山車の町 半田市亀崎へ" と書かれた大きな電照看板が直ぐに、眼に入りました。思わず"遂に亀崎へ来たな"という一種の緊張感を覚えました。

"おいでやす"の記事によりますと、潮干祭は、衣ヶ浦(ころもがうら)の海に面した亀崎町の神前神社(かみさきじんじゃ)の祭礼で、その昔、神武天皇東征の折り、この地に訪れたという伝説に因んで、山車を潮干(しおひ)の浜へ曳き下ろしたところから、「潮干祭」の名がつけられたそうです。駅から直行して、朝7時半神社へ着いた時は、快晴の空の下、眼の前は海辺の、静寂なたたずまいの神前神社でした。

"おいでやす"の記事によりますと、潮干祭は、衣ヶ浦(ころもがうら)の海に面した亀崎町の神前神社(かみさきじんじゃ)の祭礼で、その昔、神武天皇東征の折り、この地に訪れたという伝説に因んで、山車を潮干(しおひ)の浜へ曳き下ろしたところから、「潮干祭」の名がつけられたそうです。駅から直行して、朝7時半神社へ着いた時は、快晴の空の下、眼の前は海辺の、静寂なたたずまいの神前神社でした。

神社前の道を進むと、祭提灯を門々に提げた商店街になりました。まもなく、背の高い宮本車と書かれた大きな山車倉の前に出ました。こちらでは"サヤ"と呼ぶそうですが、中は空でした。はて、山車(こちら亀崎では"おくるま"と呼ぶそうです)は、何処へ?と、思いつつそのまま歩きましたら又、山車倉の前に出ました。石橋組青龍車のサヤでしたが、同じく空でした。いやぁ、困ったなと、サヤの前で佇んでおりましたら、丁度、地元の方と思われる人が近づいてきたので、早速尋ねたところ、もう既に、5台の山車は「旅所の"尾張三社"へ行ってます」と、教えてくれました。

昨日の祭り初日に、神前神社の祭神は、神前神社から御輿に乗って、随伴の5台の山車とともに、旅所の尾張三社へお客に赴き、その晩は旅所にお泊まりになった訳です。随伴した山車は昨夜、一旦サヤに戻ったが、4日の早朝6時過ぎにはサヤを出て、尾張三社の境内に整列したのだそうです。なるほどと思いながら、足早に、教えて頂いた尾張三社へと向かいました。

亀崎港に近い国道脇に、木立に囲まれた小さな社がありました。社の真正面に、亀崎の5台の山車が整列してました。半田市の31台の山車の中でも、愛知県指定有形民俗文化財に指定されてるのは、この亀崎の5台だけだそうです。名古屋型から発展した半田型山車は、知多半島地方に広く分布しておるそうです。その半田型の中で傑作の誉れの高い亀崎の山車の一台一台を、近くでゆっくり眺められたのは幸いでした。

亀崎港に近い国道脇に、木立に囲まれた小さな社がありました。社の真正面に、亀崎の5台の山車が整列してました。半田市の31台の山車の中でも、愛知県指定有形民俗文化財に指定されてるのは、この亀崎の5台だけだそうです。名古屋型から発展した半田型山車は、知多半島地方に広く分布しておるそうです。その半田型の中で傑作の誉れの高い亀崎の山車の一台一台を、近くでゆっくり眺められたのは幸いでした。

山車全体の容姿は、ひと目みた印象から申しますと、背が高く、胸板の厚い、がっしりとした重量感と頑丈さを備え、しかも落ち着いた品性を感じさせる頼もしい身体、漆塗りを避け、金泊も控えめにした白木の素肌に金具飾りがアクセントの逞しい身体、思わず、いい男! と叫びたくなるような山車の姿でした。

山車全体の容姿は、ひと目みた印象から申しますと、背が高く、胸板の厚い、がっしりとした重量感と頑丈さを備え、しかも落ち着いた品性を感じさせる頼もしい身体、漆塗りを避け、金泊も控えめにした白木の素肌に金具飾りがアクセントの逞しい身体、思わず、いい男! と叫びたくなるような山車の姿でした。

市のパンフレット"おいでや"の記事によると、江戸時代の元禄以降、今の様な豪華な山車が造られるようになったが、現在の山車は文化文政以降(19世紀の初め)に建造されたものだそうです。そして、これらの山車は、「幕末の左甚五郎」と言われた諏訪の立川和四郎富昌、その娘婿の立川常蔵昌敬、尾張藩ご用彫師 早瀬長兵衛、名古屋町方彫師 瀬川治助、そして早瀬長兵衛の弟子でもあった地元半田の彫師 新美常次郎(彫常)らの彫刻師の名作の数々で彩られている、芸術性の高い文化財であると紹介されてます。最初は、どの彫刻が、どの作者のものかは、分かりませんでしたが、形も大きく、飛び出てくるような迫力のある手のこんだ見栄えのある彫刻作品ばかりで、山車に対する先人の意気込みが、感じ取れました。

漏れ聞いたことですが、この潮干祭りの山車を見た永 六助氏が「山辺の高山、海辺の亀崎」と言って、感嘆したとのことです。

その素晴らしさを言い当てておると、思いました。

5台の山車は、整列時も、隊列の巡行時でもその順番が決まっております。それは、祭り装束の法被、亀崎では"看袢(かんばん)"と呼ぶそうですが、その法被の背中の「一番」とか、「3番」と染め上げているのを見ても、順番が固定されいることが分かります。隊列時での先頭と、整列時での最右翼は東組宮本車(みやもとぐるま)です。つづいて、石橋組青龍車(せいりゅうしゃ)、中切組(なかぎりぐみ)力神車(りきじんしゃ)、田中組神楽車(かぐらぐるま)、西組花王車(かおうぐるま)の順番です。

亀崎田中組の若手組頭として、目下現役で活躍されておられる間瀬さんのホームページに、これら亀崎の山車の詳細な紹介が載ってます。地元、そして実際に山車に携わっておられる方のお書きになった内容は、市のパンフレットより数段上の潮干祭のガイドブックです。私も、間瀬さんのホームページをコピーして訪問時に持参しましたので、こちらへ来て山車を実際に見る時に、なるほどこれが"立川常蔵"さんの彫刻なんだ、と そばで教えて貰っておるようで、楽しい見聞ができました。

そのように、間瀬さんをはじめ、永い伝統の尾張地方のからくり人形山車、その中でも半田市を中心にした半田型山車祭りの紹介のホームページが、いろいろと公開されて来ました。それらの内容は、直接祭りに関係しておられる地元の方々がお書きになったものですから、内容の記述や画像が豊富です。知多半島各地の山車祭りを精力的に取材をして、見事な写真を沢山公開されておられるNOVAさんのホームページをご覧下さい。

お詫びになりますが、こんなに見所が一杯ある潮干祭りを、僅か1日だけの短い時間の訪問で、漏れなく見聞できるものではありませんでした。残念ながら、私のこの見聞録では、祭りの一部分しか御紹介してないことになります。今回の亀崎潮干祭りの山車の構造や祭りの細かい様子は、地元の田中組の間瀬さんや、NOVAさんが、細かく紹介されてますので、そちらも併せご覧になられると、潮干祭りの素晴らしさを御納得頂けるかと思います。

従いまして、今回の私の潮干祭りの見聞録は、私個人が特に印象に残ったことを中心にして、御紹介したいと思います。 風格のある伝統行事「警固(けいご)行列」

"パンフレット"おいでや"の2日目の祭りスケジュールに、「警固にて尾張三社集合 神楽奉納」とありましたので、神官姿の人にどんなことかと聞きましたら、これから山車の各組の人達が、この尾張三社へ祭り装束で、行列して参内することだと教えてくれました。間もなく、三社へ向かう道に大勢の人達の行列が現れました。

尖端に組名を書いた御祭礼万灯を載せた4メートル程の長い竿を先頭に、元締めなどの役員の祭り装束に身を固めて、少し厳つい顔の元老格の人達が続き、その後は、丁髷(ちょんまげ)こそしてませんが、裃姿をした年輩の人達、腹掛けに腕ぬき、股引きをつけて、見るからに軽快な出で立ちの梶方(かじかた)姿の若さ一杯の青年達、赤、緑、黒と色とりどりの看袢(かんばん-組のマークを背につけた半てん-)を黄色の腰紐でキリッと締めて、脚絆と白足袋で身を固めた青年から壮年の組員達が続きます。

そして大人の衣裳と全く同じ形の可愛い祭り衣裳を着た2、3才から、小学生位の男の子達、太鼓を背負った人、その太鼓を叩く人、山車の前棚や上山のからくり人形を手に持って進む人など、全員が決められた祭り衣裳を身につけた大勢の人達が続くの行列でした。復古調で派手な衣裳で進行する様子は、さながら昔の大名行列を思わせるものがありました。

警固行列の順番も東組が先頭で、次ぎは石橋組へと、各組み毎に尾張三社の拝殿前で太鼓、笛による雅楽奉納(RealAudio 45秒 88KB) が行われました。まことに伝統を感じさせる厳粛なものでした。

山車の楫(かじ)とり と 綱さばき

我が国山車祭りの先進地の代表である京都祇園の山鉾と尾張名古屋型山車の形式、構造上の大きな共通点というか、特徴になっておりますことは、後進の江戸型より、山車の図体の大きいことで、従って、重量が倍近くも重いことです。分厚い大きな車輪、大きく、見るからにがっしりした台輪と呼ばれる車体、厚い羅紗地に緻密な刺繍を重ね縫い仕上げをした大幕や水引などの幕類、上山屋根下の木鼻や欄間の周囲や壇箱脇障子周辺にはめ込まれた大きな立体的な彫刻の数々など、豪華な装飾に彩られた山車は、3トンから4トンにもなっておるそうです。

先月、見聞した犬山の山車と、今回の亀崎の山車を見学して、幾世代の永い伝統のなかで育(はぐく)まれ、形づけられ、現在に伝えられた山車の形式、構造の見事なまでの合理性を感じました。それは、近代科学技術に取って代わられるものではないのです。

車体の台輪(だいりん)に固定されている車輪を持つ山車は、今の自動車のようにハンドルを廻して、左右に向きを変えるなんてことは出来ません。簡単に変えられないのが山車であって、簡単に変えられない様になっているのが山車なんだと、つくづく思えてきました。

これまで、幾十、幾百、幾千万の大勢の人達が、この山車に対面して、いろんな感慨に耽ったことだろう。普段は味わえない人間の心底から沸き上がってくる悦び、笑い、涙が、そこに渾然と存在して、今の形のまま後世へと、伝えられて行く、それが山車なのだ! と、素直に納得できました。日本の山車の源流は、南北朝時代から始まった"曳き山"だといわれてます。その形態がそのまま、今に受け継がれていることこそが、日本文化の素晴らしさと思いました。

5組の警固行列が終わると、各組の山車の棒締め、からくり人形技芸奉納と、尾張三社境内での神事が次々と進行しました。そして、いよいよ「山車曳き山し」となりました。 山車の前後に突き出た楫(梶)棒は、"棒締め"でもって、がっちりと台輪に固定されました。棒締めの詳しい説明と、その情景が録音で聞くことができますので、右の写真をクリックして下さい。(RealAudio 60秒 118KB)

山車の前後に突き出た楫(梶)棒は、"棒締め"でもって、がっちりと台輪に固定されました。棒締めの詳しい説明と、その情景が録音で聞くことができますので、右の写真をクリックして下さい。(RealAudio 60秒 118KB)

その山車前後の梶棒を各組の屈強な青年の梶方衆が、肩に担ぐようにして、山車を曳き出します。整列した位置から山車を曳き出すのです。

狭い境内ですから動きだしたらすぐに右へ梶を取らねばならないので、曳き綱の力は殆ど充てに出来ません。梶方の力だけで、山車を曳きだして、梶棒を強引に右へ押し出して山車の向きを変えねばなりませんから、梶方の皆さんは渾身の力を振り絞って、脚を踏ん張り、梶棒を担ぎ挙げる様にして、力一杯、右へ押し出します。そばで、見ている者も思わず力が入ってしまうほどの、それはもの凄い迫力でした。

上の写真は、「山車曳き山し」の場面ですが、梶方さん達の馬力には敬服しました。3トン以上もある山車を前後で6人づつ、計12人だけで動かすのですから、歯を食いしばり、眼を"かっと"見開いて、梶棒を担ぐようにして山車を前後に動かしたり、棒を左右に押し出して、山車の方向を変えます。山車の動きが足りなかったり、向きが違ったりすると、梶方の側で大きな掛け声を出して煽動している赤い看袢(法被)のコーチ?さんが、馬の尻に鞭をいれるように、梶方さん達の頭や肩、背中を手のひらで、強くピシャリ、ピシャリ叩きながら、もっとやれ!と、叫んでいたのには、さすが、私も驚きました。ここまでやるのか、と思って感心もしました。でも、ちょっと梶方さんが可哀想ですよね。

梶方衆は、山車の前、後ろにおります。腹掛けに腕ぬき、俣引きをつけて、見るからに軽快ないで立ちです。亀崎の町は細長く、道路も海岸線にほぼ平行してますので、進行方向の片側は海なら、反対側は山側になる感じです。山車の進行中に、

山車の前の梶方が梶棒を山側へ押し出すときは、ヤマイッ!(山へ)と、発声し、山車の後の梶方は、ハマイッ! (浜へ)と、絶叫します。

最初、ハマイッ!は、私の耳には"yabai"と聞こえましたので、"うまくない"と、叫んでいるのかなぁ、と思ってました。説明を聞いて本当に合理的な合図と、感心しました。この場面は大川の曲げ場や7丁目の交差点で、山車を急速に右折、左折させる時などに、梶方衆が頻繁に叫んでました。コーナーリングで、右へ曲がり過ぎてしまって、慌てて左へ戻すときなど、ヤマイッ!ハマイッ!(RealAudio 45秒 59KB) が、連発されてました。

今の交通法規は、曲がり角や交差点は徐行しましょう、となってます。山車の場合は、どうも趣が違うようで、真っ直ぐの道は、お囃子の音に合わせて、ゆっくりと同じ歩調で進みます。梶方も梶棒を振ることもなく、のんびりとした気分になってます。そのまま曲がり角も通過しても構わないのでしょうが、どうもそうではなく、曲がり角では、逆にスピードを上げて、山車を上手くスムースに曲げられたかの梶棒操作の腕自慢がしたくなるようです。

角の手前で山車を停止させ、長い曳き綱を持った曳き手衆は角を曲がった位置で待機します。山車と曳き綱は丁度、前の梶棒の所で直角になります。立派な陣羽織を着た役員が、手に持った指揮棒を激しく振って、合図を発声すると、綱を持った曳き手衆は一斉に駆け出します。同時に、山車はガクンと発進します。その瞬間を万を持して待っていた梶方衆は、梶棒を押さえる者、反対に押し上げる者が、ヤマイッ!ハマイッ!と、声を掛け合って山車の向きを調節します。この時は、例のコーチの役員が、気がふれた様に梶方の頭、背中を手の掌で殴るようにビシビシ叩くのには、悪(わる)乗りしているのじゃないの、とさえ、思えました。

速度の付いた山車(RealAudio 30秒 59KB)は、テンポの早い囃子の音に勢い付いて、道路を埋めた観客の前を駆け抜けました。山車の廻りの組員の中には、かなり年輩の方も数人おりましたが、その人達も若い者に混じって、駆け足で懸命に走ってました。山車の前で梶棒を担ぐ梶方は、後ろ向きの後ずさりの格好で走るのですから、もし、梶棒を持つ手が滑ったりして、転んだりしたら、あっと、言う間に山車の下敷きになってしまうのでは、と思わずにはいられませんでした。少し、危険ですね。昨年、訪問した岸和田の車楽(地車、だんじり)見物中に、目の前で実際に見た"やりまわし"の落下事故を思い出したからでしょう。山車だけでなく救急車まで見せられたら、うんざりですから。

亀崎潮干祭りのクライマックス!

山車の海浜曳き下ろし 海が目の前の神前神社の祭礼が、亀崎の山車祭りです。海といっても、入り江ですから、対岸も近くに見えて大きな川か、湖の浜辺のようにも思えます。数隻の白い帆のヨットが、一団となって静かに滑ってい

く眺めは、山育ちの私には印象深いものでした。

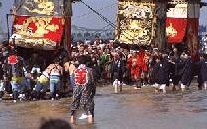

浜に下りて、砂浜の手前で待機する山車の一番手は、勿論東組宮本車です。潮干のタイミングを見ているのか、暫く待ってから、さぁ、行くぞといった場面の写真です。左の写真の中央、神社の鳥居の下を遮っている塀のようなものは、コンクリートの背の高い堤防です。昭和34年の伊勢湾台風災害の後、この堤防が築かれたそうで、それ以来、山車の海への曳き下ろしはできなくなっていたのだそうです。曳き下ろし再開の亀崎町民の熱意が通じたのか、堤防の2ヶ所を開閉口にしたり、人工海浜が造成されたりして、平成7年になって、山車が海辺に入れるようになったのだそうです。

普段、海に馴染みのない小生には、どのようにして、海の砂浜へ山車を 曳き下ろし、人間が歩くのさえ容易でない砂の上で、山車の巡行ができるのか大変興味のあることでした。一番手の宮本組の山車は、曳き手の先頭が胸の深さまで海に入った状態になっても、山車は波打ち際には来てません。私が観覧している場所の前で、"ごま"が砂に沈んでしまって、全然動かなくなってしまってました。二番手の石橋組からも応援が駆けつけて、やっとの思いで脱出しました。波打ち際は、海水で砂が締まっているためか、楽に進めてました。山車は、波打ち際に添って進んで行きました。

山車の幟が、潮風に乗って5月の青空を、へんぽんと泳ぎ、山車囃子の音も広い浜辺の空に吹い取られしまうためか、余り聞こえてきませんでした。浜辺ですから、斜めになる山車を支える為の綱を、真剣に持っている紋付き羽織を着た年輩の組役員の人は、額の汗を拭いながら頑張ってました。その方は、若かりし昔、先頭だって、潮干に挑戦していった自分自身を思い出していたかも知れませんね。

山車の幟が、潮風に乗って5月の青空を、へんぽんと泳ぎ、山車囃子の音も広い浜辺の空に吹い取られしまうためか、余り聞こえてきませんでした。浜辺ですから、斜めになる山車を支える為の綱を、真剣に持っている紋付き羽織を着た年輩の組役員の人は、額の汗を拭いながら頑張ってました。その方は、若かりし昔、先頭だって、潮干に挑戦していった自分自身を思い出していたかも知れませんね。

御神輿を担いで、海の中に跳び込むのと違って、車輪の付いた3トン以上の重さのある山車を海辺に曳き出すという発想を思いついた亀崎の先人諸氏の勇壮な気概に驚き、そしてそれを今日まで引き継いできた亀崎の皆様に、敬意を感じざるを得ません。

そして、波が打ち寄せる海辺に並ぶ豪華な5台の山車の眺めと、その背景の、帆を一杯に拡げて滑る沢山のヨットや、エンジン音を発して走り抜けるモーターボートの姿、遠く対岸の白い近代的な工場やビルとの眺めが、何故か奇妙にマッチして普段、眼にすることのできない景色であり、別天地に居る思いがしました。

"浜辺の亀崎" の山車祭りのフィナーレは、神前神社前の曳き廻しでした。朝、参詣したときは人の姿がなかった神社でしたが、もう山車の観客で溢れてました。山車囃子が、一段と高鳴る中、神社鳥居前の広場で各組み自慢の山車の梶とり、綱さばきを披露してくれました。動く美術館ともいわれる貴重な山車を、潮風や海水に晒しても大丈夫なのか、過酷な曳き廻しを繰り返して山車が傷まないのだろうか。そんな、素人じみた心配をしながら、家路に就きました。